コアコンセプト・テクノロジーの平均年収

コアコンセプト・テクノロジーとは

| 企業名 | コアコンセプト・テクノロジー |

|---|---|

| 本社所在地 | 豊島区南池袋1丁目16番15号 |

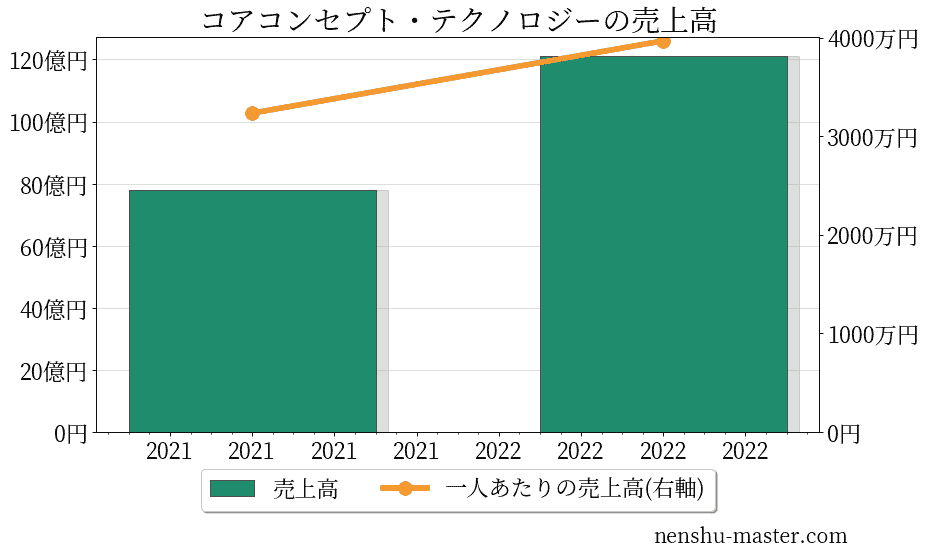

| 売上高 | 121億円 |

| 社員数 | 305人 |

| 平均年収 | 679万円 |

| 推定初任給 | 32万円 |

| 年収偏差値 | 60.8 |

| 平均年齢 | 34.96歳 |

| 平均勤続年数 | 3.03年 |

有価証券報告書によるとコアコンセプト・テクノロジーの事業内容は次の通りです。

当社は、「「IT産業の次世代」を創出する」というミッション及び「お客様の真なるデジタル化(DX)を支援/推進し、来るAI時代の企業競争力を実現するために、価値ある役割を果たしていきます(Right AI, Right DX.)」という経営ビジョンを掲げ、新しい価値を提供するITベンダーを目指して事業を展開しております。

コンサルティング力とAI技術の融合による、主に製造業・建設業のデジタルトランスフォーメーション(以下、DX。デジタル技術を活用してビジネスモデルを変革すること。デジタライゼーション(デジタル技術を活用してビジネスプロセスを変革すること)も含む)実現を支援するサービスを主軸に据えつつ、卸売業・小売業・情報通信業等の他産業の支援、Salesforceのカスタマイズ導入支援、ITエンジニア調達支援等を幅広く手掛けております。

1. 当社が目指すIT産業の姿

(1) 国内システムインテグレーション業界における課題

国内の民間企業IT市場のうち大半を大手SIer(システムインテグレーター)が1次請けとして受注し、その下に2次請け、3次請けと連なるピラミッド型の多重請負構造となっております。中小IT企業の多くはシステム開発の一部を担う人材供給元としての役割に留まり、結果として中間マージンの介在による非経済性やIT人材調達の非効率性(手間や時間がかかる)、大手SIerと中小IT企業間のエンジニアの所得格差等の課題が生じています。所得格差の課題については大手と中小間だけでなく、東京とその他地域間でも生じております。

また、あらゆる産業において競争力維持・強化のためにDXを推進することが喫緊の課題となっている中、DXを推進できる人材が事業会社ではなく大手SIerやコンサルティングファームに集中しているため、事業会社が自らDXを自立的かつ継続的に実現することができず外部のITベンダーに依存せざるを得ないという深刻な経営課題が生じています。また、IT人材が2030年に約45万人不足することが試算されている状況で(経済産業省 2019年4月 「IT人材需給に関する調査」)、ITベンダーにとってはもちろん、事業会社においてもエンジニアの調達力が競争力を大きく左右する状況となっております。

(2) 当社が目指す姿

当社は、このような国内システムインテグレーション業界の構造問題を打開し、新しい価値を提供するITベンダーを目指しております。

具体的には、①事業会社が自立的かつ継続的にDXを実践できる状況にすること。そのために、DX後のあるべき姿の策定から技術検証、システム構築、運用・保守、内製化のための技術支援まで一気通貫で伴走します。②多重請負構造を縮小し、事業会社が直接的にIT人材調達を行える状況にすること。③それによって中間マージンが介在せず、指揮命令系統の明確化により全国の中小IT企業のエンジニアの活躍の場が広がりスキル・待遇が向上すること。これらの施策を同時に行うことで、当社の顧客企業やビジネスパートナー企業の競争力、ひいては我が国全体の産業競争力の向上を実現したいと考えております。

2.ビジネスモデル

当社は、DX関連事業の単一セグメントですが、サービス区分別に記載しております。DX支援とIT人材調達支援を顧客に提供しています。

(1)事業概要

①DX支援

当社は、主に製造業・建設業向けにDX支援を行っております。当社独自のDX支援メソドロジー「CCT DXMethod」や、仕組みの構築・運用を効率化するDX開発基盤かつIoT/AIソリューション「Orizuru」を活用し、顧客企業のDXを支援しています。DX後のあるべき姿の策定から技術検証、システム構築、運用・保守、内製化まで一気通貫で伴走支援します。外注のビジネスパートナーと積極的に協業してデリバリー体制を構築して案件に取組んでいます。今後は製造業・建設業から横展開がしやすい物流・倉庫等の業種へDX支援の対象領域を拡大していく方針です。

②IT人材調達支援

当社は、大手SIer・コンサルティングファーム・事業会社向けに顧客が必要とする技術を持ったIT人材の調達支援を行っています。当社のプロジェクト推進やチームマネジメントに関するノウハウ、創業以来取引関係を構築してきた中小IT企業との広範なビジネスパートナーネットワーク「Ohgi」活用によるIT人材調達力を活かし、顧客のシステム開発の各フェーズに必要な人材の調達をワンストップでスピーディーに支援しています。支援の方法には主に2通りあり、顧客が「Ohgi」を活用して直接IT人材を調達し(当社は案件には関わらない)、当社は利用手数料という形で収益を得る方法と、顧客からの案件を当社が受注し、当社が主体となって「Ohgi」を活用してビジネスパートナーの調達を行う方法があります。現在は、顧客側から窓口を1社にまとめたいとの要望などから後者の方法が主流となっています。

[事業系統図]

(2) ビジネスモデル図

当社のビジネスモデルを表現したものが以下の図です。

図中央下の「顧客満足、取引継続」が起点かつ終点であり、当社の事業成長の源泉です。既存顧客との取引拡大と新規顧客獲得により高単価の良質案件が増加すると、当社の下請けとして案件を受注したい協力会社数(IT人材数)が増加します。

これにより最適なデリバリー体制でプロジェクトに取組むことができ顧客満足、取引継続に繋がります。このループが案件も人材も増大して事業が成長するという好循環を創出しています。

この好循環に加え、事業成長による利益が「Orizuru」「Ohgi」という2つの製品の機能拡張を可能にし、より顧客の満足につながっています。この顧客満足につながる2つのループが当社が成長していく仕組みとなっています。

(3) 案件の受注経路とビジネス規模の拡大

当社の受注経路は、主にDX支援として受注する事業会社からの1次請け案件が約5割、主にIT人材調達として受注する大手SIerやコンサルティングファームからの2次請け案件が約5割となっております。当社はものづくりの現場に関する知見とスマートファクトリー(注1)及びBIM/CIM(注2)関連のIT技術の蓄積が強みであるため、製造業・建設業についてはDX支援案件を受注することが多く1次請けが中心となっておりますが、競合優位性がないその他の産業についても事業領域を広げ安定的な受注を確保するために、2次請け案件にもIT人材調達支援という形で積極的に対応しております。大手SIerやコンサルティングファームとはDX支援案件受注で競合することもありますが、当社の技術力や人材調達力を評価いただくことも多いため、「競合ではなく協業」を意識して、協力しながら顧客企業のDX推進に取り組んでおります。

当社は中小IT企業と広範なビジネスパートナーネットワーク「Ohgi」を構築しているため、案件の規模やスケジュールに柔軟に対応することができます。DX支援、IT人材調達支援のいずれにおいても外注を積極的に活用することでレバレッジを利かせてビジネスの規模を拡大させることができます。

新規顧客の獲得手法はデジタルマーケティングによって行っています。定期的にウェビナーを開催し、そこで得られた情報から見込顧客に対してアプローチを行っております。

顧客企業の規模別売上高構成比は売上高500億円以上が約5割程度と、大企業・中堅企業が中心となっており、エンドユーザーの業種別では製造業・建設業・情報通信業・金融業で約8割を占めております。

プロジェクト期間は1カ月~数年単位まで様々ですが、大規模なプロジェクトについてはリスク低減のため案件を細分化し(契約期間1カ月~3カ月が大半)、準委任契約(9割程度)で受注するよう努めております。当社の事業はいわゆるストック型ビジネスではありませんが、売上高に占める既存顧客の比率が9割程度となっており、既存顧客からの継続的なリピート受注が安定的な高成長のベースとなっております。

3.当社の特徴

(1)ものづくりに関する知見と先端IT技術

当社は、創業時から有する製造業の現場におけるものづくりに関する知見、形状認識や3Dグラフィックス(注3)、解析・シミュレーション、AI(注4)、IoT(注5)、CAD(注6)、CAM(注7)、PLM(注8)、BIM/CIM等の技術を深化させるとともに、理系大学院で高度な数学(線形代数、幾何学等)を修めた技術者を中心に採用・育成し、ものづくりに関する知見と先端IT技術を有するエンジニアの増員に努めてきました。

製造現場において発生する(システム以外の)さまざまな物理的な事象やオペレーションを理解していない状態で、机上の理論だけで高度なAIやIoT等の技術を組み込んだシステムを開発・導入しようとしても、製造現場のオペレーションに馴染まなかったり、かえって無駄な工数が発生したりする等の問題が生じます。また、いわゆるインダストリー4.0(注9)で先行した欧州企業が提供するスマートファクトリーソリューションはカスタマイズの範囲が限定されているため、日本の多くの製造工場に存在する既存の古い設備との自動連携対応(レトロフィット)が不可能であったり、システムに合わせる形でのオペレーションの大幅変更が必要であったり、ベテラン技術者が有する各企業独自のノウハウが活かせない等の課題があります。

当社は、先端IT技術を使うことはDXの目的ではなく手段であると考えており、また製造業の現場に精通したITエンジニアを多数有しているため、「AIを活用すべき業務と活用しない方が良い業務の峻別ができること」「各企業が独自に進化させてきた長年のノウハウをどのようにAIによって活用するかを経験則から熟知していること」「各企業が持つ多様なメーカー設備へのカスタマイズについても、知見者をアサインして柔軟に対応できること」が当社の強みだと考えております。こうした「ものづくりに関する知見×AI/IoTの技術力×各設備等へのカスタマイズ対応力」によって、「各企業独自のノウハウを継承しつつ現場ですぐに使える実効性が高いスマートファクトリーソリューション」を提供することが可能となっております。

こうした製造業に関する優位性がそのまま当てはまる建設業向けのBIM/CIM構築も当社の得意分野となっております。

(2)製造業・建設業のDX開発基盤「Orizuru」

「Orizuru」は製造業・建設業向けの仕組みの構築・運用を効率化するDX開発基盤かつIoT/AIソリューションであり、2つの特徴的な機能群「Orizuru OPC UA」と「Orizuru 3D」で構成されています。

「Orizuru OPC UA」はDX実現のために必要となる元データの収集や各種工程の自動化を実現する通信基盤です。現場の設備・装置の状態を自動で取得、数値で把握し、その解析結果に基づき設備・装置に自動的に指示を出すハブとしての役割を果たします。

「Orizuru 3D」は標準的なPCのブラウザ上でも3次元CADデータを軽量表示することが可能です。過去の設計データやベテラン技術者のノウハウ(見積、製造、不具合情報)等の膨大なデータの中からAIによって類似性を高精度で検索し活用することにより、業務効率化や製造原価の自動見積を属人性を排して実現することが可能です。

こうした「設備・装置からのデータ収集と指示伝達の自動化」「3Dモデルによる可視化」「類似検索」という「Orizuru」の標準機能をベースとして、顧客企業のニーズに応じたカスタマイズを行うことで、顧客企業のDXをスピーディかつ低コストで実現することが可能です。

今後は、製造業・建設業以外の物流・倉庫等の他産業においても標準的に必要な機能を順次拡張していく予定です。

[Orizuruの機能と対象DX領域]

(3)独自のDX実現手法「CCT-DX Method」

当社はDX実現を一気通貫で伴走支援するための独自手法である「CCT-DX Method」を活用し、顧客企業のDX実現を支援しております。「CCT-DX Method」は、①DX実現後の全体構想を「DX-ToBeダイジェスト」という形式で示す「目指す姿の策定」、②DX実現後の業務が最初から最後まで実現できるか、そしてスムーズに流れるかを検証する「技術検証」、③段階的にアジャイル形式でシステム開発を進める「仕組み構築」、④顧客企業が自立的かつ継続的にDXを実践できる体制を構築する「運用・内製化支援」という一連のプロセスと手法です。

それぞれのプロセスの特徴は以下のとおりです。

①DX実現後に事業はどういう姿になるか、現場業務はどう変わるか、どの程度効果があるか等をわかりやすいビジュアルで示します。

②机上やツールで部分的に概念検証をするのが一般的ですが、当社では実システムを組み上げ実データで検証します。

③顧客企業と一体となり短期間での開発サイクルを繰り返すため、その後の内製化を見据えた顧客企業のIT人材育成にも寄与します。

④一連のプロセスを通して顧客企業のDX人材の育成を行い、内製化後に必要なITエンジニア調達業務もサポートします。

顧客企業が内製化に成功すると当社の直接的なDX支援はなくなり、「運用・保守によって顧客企業を囲い込む」という従来型ITベンダーの発想と一線を画しています。しかし、ITが経営戦略の重要な位置を占める現在では自社のDX推進を内製化して企業の競争力を高めることを望む顧客も多く、事業会社によるDX内製化を目的とする当社の方針は他社との差別化要因となっております。また、内製化完了後も、一時的に不足するITエンジニアを確保するために当社の「Ohgi」を利用していただきますので、当社の支援内容はDX支援からIT人材調達支援にシフトしますが、取引は継続するものと考えております。

[CCT-DX Method概念図]

(4)IT人材調達力

当社はDX支援、IT人材調達支援のいずれにおいても外注を積極的に活用しています。自前で構築した広範なビジネスパートナーネットワーク「Ohgi」を活用することで、売上高に占める外注費比率は約6割程度と比較的高水準となっております。外部リソースの活用によって事業レバレッジを実現するとともに、事業環境が悪化した場合の財務レジリエンス(売上高が減少した場合にも外注費を削減することによって赤字となるリスクを回避できる)を保持しております。

[Ohgiを活用したIT人材調達支援概略図]

(注記)

番号 | 用語 | 解説 |

1 | スマートファクトリー | AIやIoTなどのデジタル技術を活用した、生産性が高く効率的な工場のこと。 |

2 | BIM/CIM | コンピューター上に現実と同じ建造物の3次元モデルを再現し、建築・建設のライフサイクル全体(企画・開発設計、生産準備・生産技術、生産、調達、物流、施工、維持管理)に渡って発生する様々な技術情報を集約してエンジニアリングチェーンを繋ぎ、建築・建設業務の効率化・高度化を実現し、企業競争力を強化すること。 BIMは「Building Information Modeling」の略で建築分野を対象とし、CIMは「Construction Information Modeling」の略で土木・建設分野を対象とするが、内容は同一であることから、建築物や地形などの3次元モデル管理をまとめて「BIM/CIM」と呼ぶ。 |

3 | 3Dグラフィックス | 縦、横、奥行きの3次元のデータを使い、平面上においても立体感のある画像を作る手法。 |

4 | AI | 「Artificial Intelligence」の略。 人工知能。識別や推論、問題解決などの知的行動を人間に代わってコンピューターに行わせる技術。 |

5 | IoT | 「Internet of Thing」の略。 今までインターネット繋がっていなかったモノをインターネットで繋ぐこと。 |

6 | CAD | 「Computer Aided Design」の略。 手作業ではなくコンピューターを用いて設計や製図を行う支援ツール。 |

7 | CAM | 「Computer Aided Manufacturing」の略。 CADで設計・製図した図面を基に、加工を行う工作機械のプログラムを作成するシステム。 |

8 | PLM | 「Product Lifecycle Managementの略。 製品ライフサイクル全体(企画・開発設計、生産準備・生産技術、生産、調達、物流、販売、保守)に渡って発生する様々な技術情報を集約してエンジニアリングチェーンを繋ぎ、製品開発力や企業競争力を強化すること。 |

9 | インダストリー4.0 | ドイツ政府が提唱した「第4次産業革命」のこと。 人間、機械、その他の企業資源が互いに通信することで、製造プロセスを円滑にするスマートファクトリーを実現し、既存のバリューチェーンの変革や新たなビジネスモデルの構築をもたらすこと。現在では「製造業のDX」とほぼ同義。 |

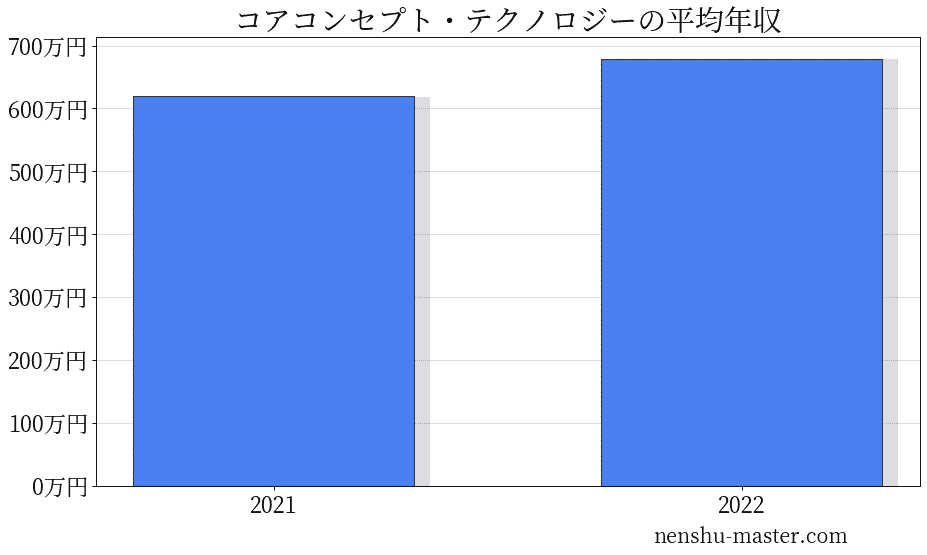

コアコンセプト・テクノロジーの平均年収は679万円

生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、コアコンセプト・テクノロジーの生涯収入はおよそ2.51億円と推定されます。

| 年 | 平均年収 |

|---|---|

| 2021 | 619万円 |

| 2022 | 679万円 |

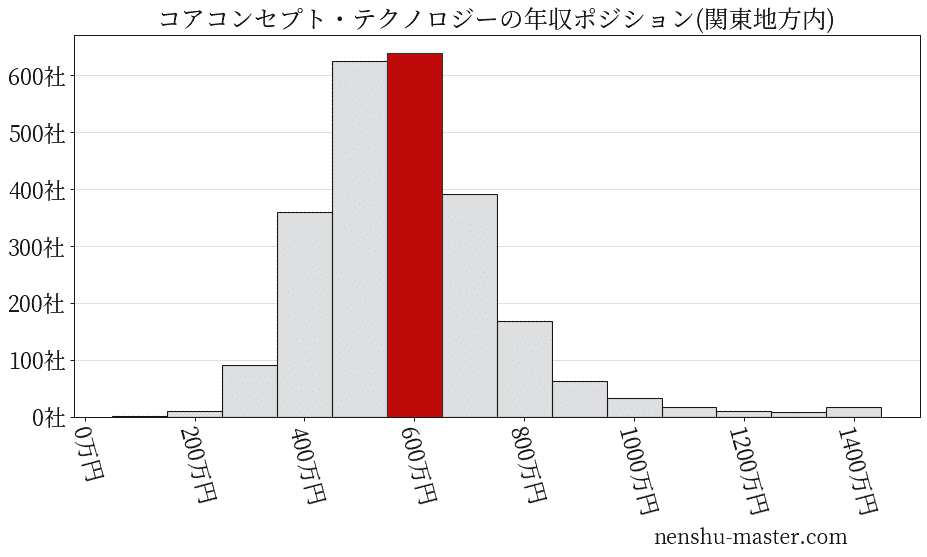

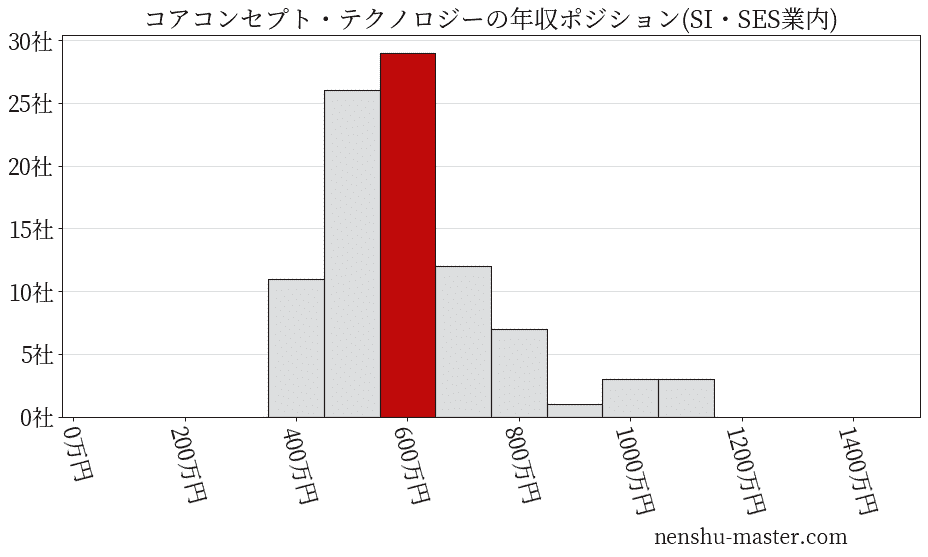

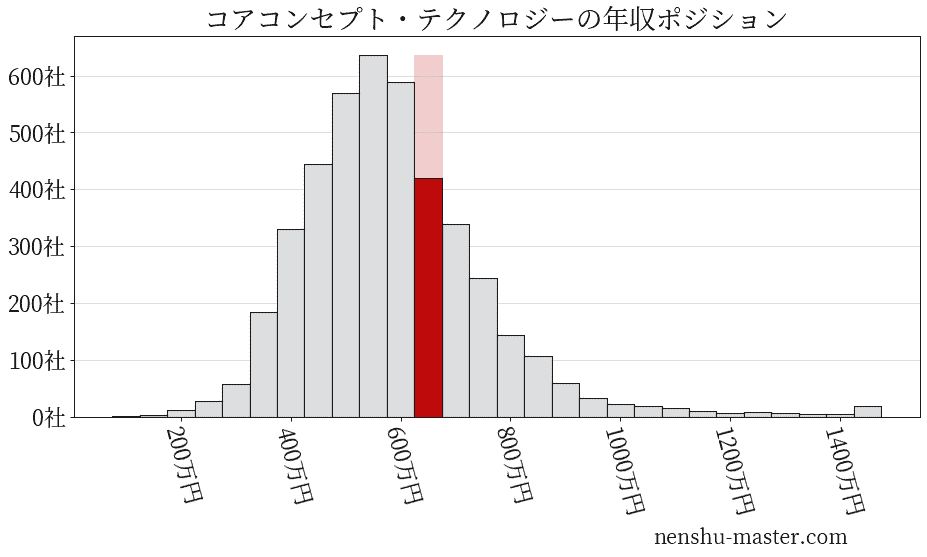

平均年収と社数のヒストグラム上ではコアコンセプト・テクノロジーは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではコアコンセプト・テクノロジーは1450位(全4687社)で、年収偏差値は60.8でした。

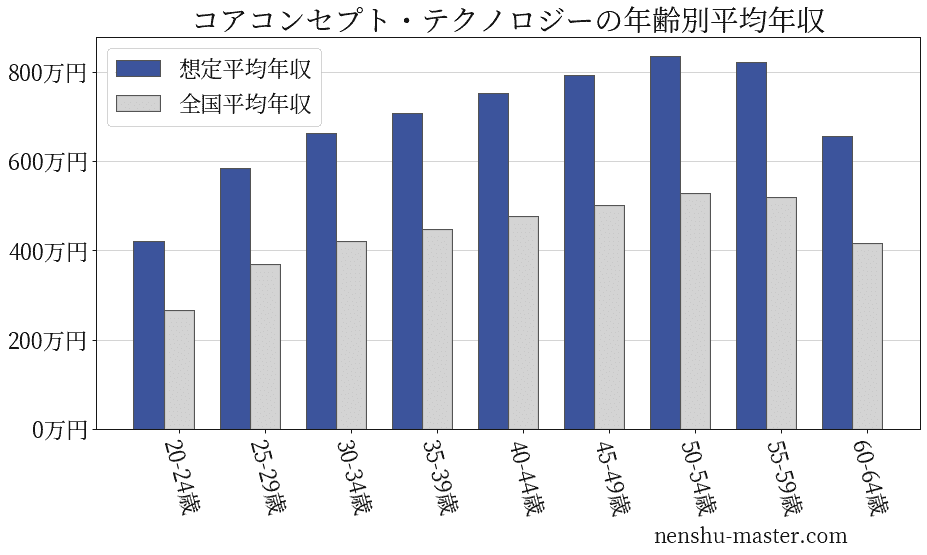

コアコンセプト・テクノロジーの年齢別年収

| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |

|---|---|---|

| 20-24歳 | 422万円 | 32万円 |

| 25-29歳 | 585万円 | 45万円 |

| 30-34歳 | 664万円 | 51万円 |

| 35-39歳 | 708万円 | 54万円 |

| 40-44歳 | 752万円 | 58万円 |

| 45-49歳 | 793万円 | 61万円 |

| 50-54歳 | 836万円 | 64万円 |

| 55-59歳 | 822万円 | 63万円 |

| 60-64歳 | 657万円 | 51万円 |

コアコンセプト・テクノロジーの賞与・ボーナス

| 年 | 平均賞与額 |

|---|---|

| 2021 | 127万円 |

| 2022 | 100万円 |

コアコンセプト・テクノロジーの業種・地域

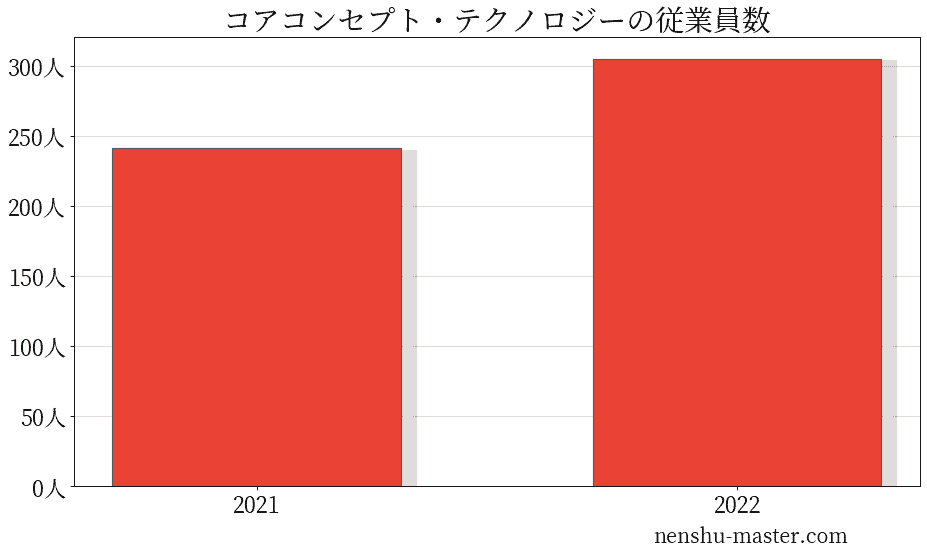

コアコンセプト・テクノロジーの従業員数は305人

| 年 | 従業員数 |

|---|---|

| 2021 | 241人 |

| 2022 | 305人 |

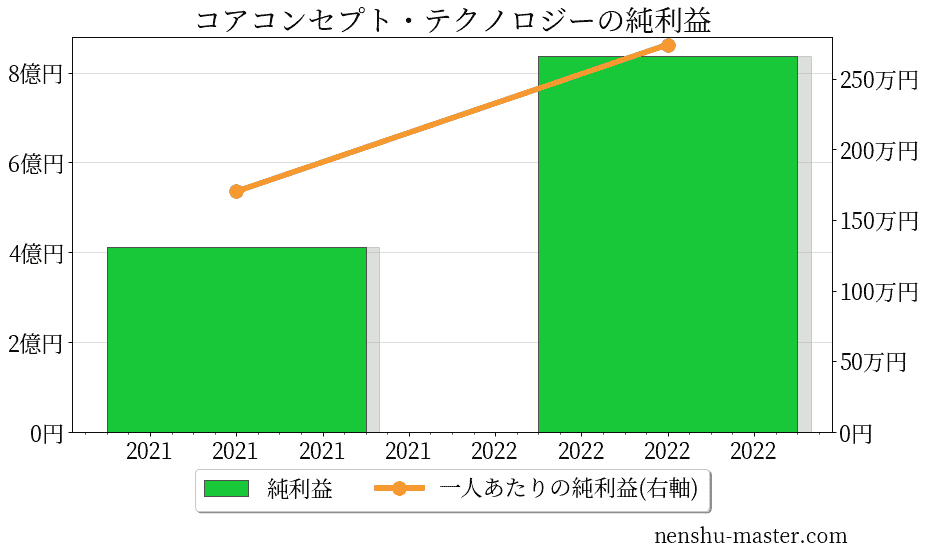

コアコンセプト・テクノロジーの売上、純利益

【広告】コアコンセプト・テクノロジーに転職するには?

転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。

JACリクルートメント

「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。

他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。

ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。

ランスタッド

「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。

ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。

そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。

参考書籍

コアコンセプト・テクノロジーの歴史

| 2009年9月 | IT技術を活用し、顧客の事業改革を支援することを目指して、2009年に東京都中央区東日本橋に株式会社コアコンセプト・テクノロジーを設立し、コンサルティング・システム開発事業を開始。 |

| 2013年12月 | アンドロボティクス株式会社との共同出資により、アンドロボコアテクノロジー株式会社を設立。 |

| 2015年6月 | 大阪府大阪市淀川区に大阪オフィスを開設。 |

| 2018年7月 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷に南新宿オフィスを開設。 |

| 2019年11月 | 木口信司氏との共同出資により、株式会社GNNテクノロジーを設立。 |

| 2021年1月 | 福岡県福岡市博多区博多駅前に福岡オフィスを開設。 |

| 2021年2月 | 社内で活用していたビジネスパートナーネットワーク「Ohgi」を製品として提供開始。 |

| 2021年9月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場。 |

| 2022年9月 | 株式会社ミスミグループ本社と合弁で株式会社DTダイナミクスを設立。 |

コアコンセプト・テクノロジーの類似企業

コアコンセプト・テクノロジーと平均年収が近い企業

| 企業名 | 平均年収 |

|---|---|

| 情報技術開発 | 629万円 |

| JIEC | 632万円 |

| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 542万円 |

| 富士ソフト | 620万円 |

| サイオス | 625万円 |

| 日鉄ソリューションズ | 870万円 |

| ダイワボウHD | 836万円 |

| ビジネスエンジニアリング | 830万円 |

| 日本エンタープライズ | 621万円 |

| 日本ビジネスシステムズ | 605万円 |

コアコンセプト・テクノロジーと売上高が近い企業

| 企業名 | 売上高 |

|---|---|

| キーウェアソリューションズ | 126億円 |

| 共和コーポレーション | 122億円 |

| ミサワ | 122億円 |

| うかい | 127億円 |

| 創通 | 128億円 |

| 東日本建設業保証 | 119億円 |

| 日東エフシー | 120億円 |

| 図研 | 120億円 |

| 東海東京フィナンシャル・HD | 121億円 |

| ボーソー油脂 | 119億円 |