Green Earth Instituteの平均年収

Green Earth Instituteとは

| 企業名 | Green Earth Institute |

|---|---|

| 本社所在地 | 東京都文京区本郷七丁目3番1号 |

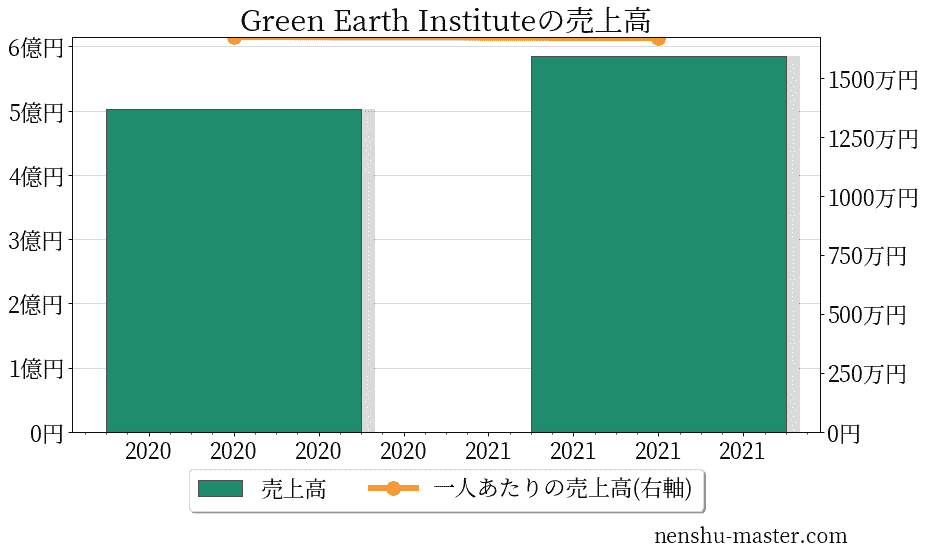

| 売上高 | 5.85億円 |

| 社員数 | 35人 |

| 平均年収 | 653万円 |

| 推定初任給 | 27万円 |

| 年収偏差値 | 59.4 |

| 平均年齢 | 46.6歳 |

| 平均勤続年数 | 3.8年 |

有価証券報告書によるとGreen Earth Instituteの事業内容は次の通りです。

(1) 事業の特徴

当社は、コリネ型細菌という微生物を活用した高効率な発酵技術(バイオプロセス)をコア技術とする技術開発型ベンチャーであります。

当社は、現在石油を原料として生産されている化学品を、農業残渣や食品残渣等のバイオマス由来のものに転換、又は従来バイオマスより生産されている製品につき、より効率的な生産方法に代替していくことによる、持続可能な社会の実現を経営理念として掲げており、当社の技術により、石油を使わず、バイオマスから化学品を作る「バイオエコノミー」と資源の循環により持続的な社会を作る「サーキュラーエコノミー」の両方を同時に実現してまいります。

そして、今後、増加してくるであろう世界中のバイオリファイナリープラントにおいて当社の技術が使われ、「創造的な技術力、提案力でバイオリファイナリー分野を牽引し、常識を変革する企業になる」ことを目指しております。

当社は、自らは生産設備を保有せず、研究開発事業とライセンス・製品販売事業の2つのビジネスモデルを軸としております。新技術の商用化には、大別して4つの段階があり、技術開発の対象を選定するStage0、技術的及び市場的な可能性を実証するStage1、対象製品に対する需要を抱える企業等と最適な菌体及び生産プロセスを開発するStage2、そして事業化された技術のパイロットテストの実施、パイロットテスト後の商用化された技術をパートナー企業等にライセンス供与、又は当該技術を使用した自社販売(外部へ委託生産し、当社が販売)するStage3となります。

各Stageにおける具体的な実施事項は次のとおりであり、Stage2(開発段階)においては、主として研究開発収入、Stage3(商用化段階)においては、主としてアドバイザリー収入、ライセンス一時金、ロイヤリティ収入又は製品販売収入を収益として計上しており、特許権等の活用による長期的かつ安定的な収益形態を目指しております。

なお、自社販売においては、Stage2を自社開発、Stage3のパイロットテスト及び量産実証を委託先とともに自社で進める想定であり、得られる収入はパイプラインを通じて製品販売収入のみとなります。

① Stage0~1「研究段階」

・開発品候補の選定:市場の需要等より開発すべき化学品の候補を選定

・PoC(Proof of Concept):開発候補品の技術的な開発可能性、特許権の抵触の有無、市場規模、競合製品及び市場優位性等の確認

② Stage2「開発段階」

・菌体の設計及び開発:意図する化学品を効率的に生産する菌体の設計、開発

・生産プロセスの開発:意図する化学品を生産可能な菌体をラボレベルで増殖させるプロセスの開発

・生産プロセスのスケールアップ:実機レベルで菌体を増殖可能とするためのシミュレーション等の実施

③ Stage3「商用化段階」

・パイロットテストの実施:ライセンス候補先又は当社における、Stage2で得られた菌体及び生産プロセスにかかる知見を基にしたパイロットスケールで化学品を生産実証

・量産プラントの立上げ:ライセンス契約の締結後の、ライセンシーにおける商用化のための量産プラントでの試作とサンプル提供等(商用生産準備)

・製造販売:ライセンシーにおける商用生産又は当社における委託生産の開始及び製品(化学品)販売の実施

当社においては、開発対象とする製品や提供するサービス等の区分とパートナー企業の組合せごとに、このような研究開発から商用化までの流れに沿って進められる案件をパイプラインと称しております。

主としてStage2が研究開発事業、Stage3がライセンス・製品販売事業の領域であり、研究開発事業がライセンス・製品販売事業へと成長することから、これらのビジネスモデルを総じて1つのバイオリファイナリー事業というセグメントとしております。

売上高にかかるパイプライン総数の推移は次のとおりであります。

| 2020年9月期 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | |

売上高(億円) | 3.3 | 5.0 | 5.8 | |

パイプライン総数 (件) (注) | Stage2 | 21 | 21 | 19 |

Stage3 | 8 | 14 | 13 | |

合計 | 29 | 35 | 32 | |

注.当該事業年度中に売上を計上したパイプラインの数

※1 マイルストン数は、研究開発の契約形態により異なります。

※2 成功確率、各期間は、2022年9月末時点のパイプライン実績平均より算定しております。

※3 出展:厚生労働省「医薬品ビジョン2021」

※4 出展:日本製薬工業協会資料及び各社有価証券報告書より当社にて作成しております。

(2) 技術の特徴

当社が得意とするバイオリファイナリー技術は、次の4つの特徴を有します。これらの特徴的な技術の組合せによって、遺伝子操作により高度に機能が設計された微生物を活用した、高効率なバイオプロセスを実現しております。

① 増殖非依存型バイオプロセス

従来の発酵法によるバイオマスからの化学品の生産は、微生物の生命活動(増殖)を利用し、その生命活動のための多段階の酵素反応(代謝)の過程で生成される物質を得るものであります。よって微生物の分裂増殖に依存して生産を行います。

そのため、増殖のためのエネルギー、場所、時間を必要とし、石油等の非バイオマスからの化学反応による生産と比較して生産性が大幅に低く、経済的な障壁となっておりました。

しかし、増殖非依存型バイオプロセスは、微生物(コリネ型細菌)が、増殖できない酸素抑制条件において、増殖をしないものの代謝活性を高く維持するという特徴に着目し、増殖をさせずに代謝のみを行わせることにより、低コストで高い生産性を発揮する独創的な発酵法であります。

増殖非依存型バイオプロセスでは、大量に培養したコリネ型細菌を反応器に高密度に充填し、酸素抑制条件下で増殖を停止させてコリネ型細菌の活動を物質生産に集中させる手法により、従来の発酵法と比較して高い原料効率で小規模な設備で短時間に対象物質を多量に得ることができます。

また、増殖に依存しないため、非可食バイオマスを原料とする代謝の過程で生じるフェノール類やアルデヒド類、有機酸類等の副生物による、発酵阻害(増殖阻害)の影響をあまり受けずに生産することができます。

② 微生物の改良

より高効率な生産を実現するために、微生物自体についても、複数の遺伝子を破壊、もしくは導入する遺伝子組換えにより、副生物の生成を抑えて原料の利用効率を高める等の代謝経路の最適化や、酵素特性の改変、特定物質への耐性の付与等の開発を行っております。

とうもろこしや小麦、サトウキビといった可食バイオマスは主として炭素数が6のグルコース、ガラクトース、マンノース等の糖類(以下、「C6糖」という。)から構成されます。一方、とうもろこしの葉、茎(コーンストーバー)や稲わら、サトウキビ搾汁後の残渣(バガス)、廃材といった非可食バイオマスは、C6糖に加えて、炭素数が5のキシロースやアラビノース等の糖類(以下、「C5糖」という。)も多く含まれます。

バイオプロセスに利用される微生物の多くは代謝においてC6糖を原料とし、C5糖を利用することを苦手としていますが、コリネ型細菌は、遺伝子組換えにより、C6糖とC5糖の同時利用を可能とし、また生産性も向上されることから、これまで廃棄物として処理されていた非可食バイオマスを化学品の原料としてより有効に利用することができます。

③ CFD(Computational Fluid Dynamics:数値流体力学)を使った効率的なスケールアップ

モノづくりにおいて、ラボスケールで良いデータが得られても、商用スケールにした場合、同様の結果が得られるとは限りません。特に、バイオリファイナリーでは、菌体という生きものを扱っていることから、設備の種類や大きさ、生産規模等の環境によって菌体のパフォーマンスが大きく異なることから、これまで商用スケールにおける生産予測が難しく、少しずつスケールアップするというのが常道でありました。

当社は、バイオ生産プロセスにおけるCFDに基づくコンピュータシミュレーションシステムを開発しており、本システムの活用により、精度良く各環境下における生産条件を予測し、短期間、低コストでスケールアップすることが可能となります。

※ 従来のコンピュータシミュレーションでは、気体・液体・固体が混在する培養槽内の環境を再現するのは困難であります。

④ リサイクルプロセス

グラム陽性菌であるコリネ型細菌は、細胞壁が厚く丈夫であることから壊れにくく、バイオプロセスにより生産された化学品を含む溶液から濾過、分離されたコリネ型細菌は、繰り返し利用することが可能であります。

(3) 事業系統図等

当社の事業系統図は次のとおりであります。

※1 OEM(Original Equipment Manufacturer):委託者のブランドで製品を生産すること、または生産するメーカー

※2 現時点での実績はありませんが、将来計画している収益化手法であります。

(4) 用語

本書で使用する用語の解説は次のとおりであります。

用語 | 解説 |

アミノ酸 | 酸性基であるカルボキシル基(-COOH)と塩基性基であるアミノ基(-NH2)から構成される有機化合物。ペプチド結合(-CONH-)によりタンパク質を合成する。種類により甘味、苦味、酸味やうま味を持つ栄養素でもあり、食品添加物や医薬品原料、化粧品原料に使用される。 |

アラニン | 生体のエネルギー生成に重要なアミノ酸である。糖や酸の代謝、免疫力の向上や、筋肉組織、脳、中枢神経系へのエネルギーの供給に関わる。 |

カーボンニュートラル | 一連の人為的活動を行った際に、排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量であるという概念。バイオマスは燃焼するとCO2を排出するが、そのCO2は植物等が成長する過程で、大気中から吸収したものであり、総量としてCO2の量は変化しないという考え方である。 |

キシロース | 植物の細胞壁に多く含まれる単糖類(C5H10O5)。キシロースと同じ分子式であり、立体構造が異なる糖としてアラビノースが存在する。 |

グラム陽性菌 | グラム染色法により紺青色あるいは紫色に染色される細菌類。厚い細胞壁を有する一方、外膜を有しない特徴を持つ。 |

グルコース | 単糖類の1つであるブドウ糖(C6H12O6)。生物が活動するためのエネルギー源となる。天然に存在する単糖類は炭素原子(C)を6個持つものが多く、グルコースと同じ分子式であり、構造が異なる糖として、ガラクトース、マンノースが存在する。 |

酵素 | 生体で起こる化学反応に対して触媒として機能する分子 |

コリネ型細菌 (Corynebacterium glutamicum) | グラム陽性(グラム染色法により紫色に染まる細胞壁の厚い菌)土壌細菌であり、グルタミン酸やリジンをはじめとする、食品用、飼料用、医薬用のアミノ酸の工業生産菌として使用される。 |

サーキュラーエコノミー | 従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」のリニアな経済(線形経済)に代わる、製品と資源の価値を可能な限り長く保全、維持し、廃棄物の発生を最小化した経済システム |

生分解性 | 物質が微生物等の生物の作用により分解する性質。一般的には樹脂(プラスチック)等の有機化合物が土壌や水中の微生物により分解される性質を指す。 |

用語 | 解説 |

セルロース | 植物細胞の細胞壁及び植物繊維の主成分で、天然の植物質の1/3を占める炭水化物(グルコースが結合した多糖類)である。 |

糖類 | 本書では、糖(C6H12O6)の最小単位である単糖類、複数個の単糖類が脱水縮合して結合(グリコシド結合)した少糖類、及び多数の単糖類がグリコシド結合した多糖類を指す。 |

バイオファウンドリ | 合成生物学や未利用微生物の実用化も含めた微生物等の育種から生産に必要な大量培養に至るまでのバイオ生産システム |

バイオマス | 生物資源(bio)の量(mass)を表す概念であり、再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。 |

バイオリファイナリー | バイオマスより様々な燃料や化学製品を製造すること。 |

バイオプロセス | 本書においては、バイオリファイナリー技術により目的物を生産するまでの工程及び当該工程の最適化を指す。 |

発酵 | 細菌等の微生物が、有機物を分解、合成してエネルギーや別の有機物を生産する過程(代謝)であり、主にヒトにとって有益な物質を生産するものを指す。 |

バリン | 人の体内で合成されない必須アミノ酸である。たんぱく質の合成、肝機能向上、血液中の窒素バランスの調整、中枢性疲労の軽減に関わる。 |

非可食バイオマス | ヒトが食用にしない植物材料 |

ライセンサー | 知的財産権の実施許諾者 |

ライセンシー | 知的財産権の実施権者 |

CFD (Computational Fluid Dynamics) | 偏微分方程式の数値解法等を駆使して、流体に関する運動方程式をコンピュータで解く数値流体力学により、空気の流れや温度の分布状況の可視化を行う数値解析、シミュレーション手法 |

Proof of Concept | 新しい概念や理論、原理等が実現可能であることを示すための試行 |

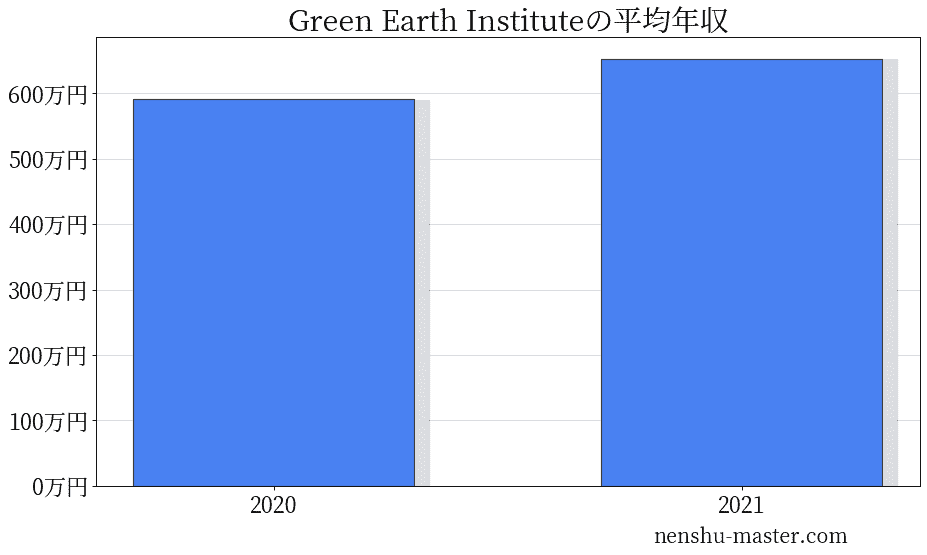

Green Earth Instituteの平均年収は653万円

生涯収入の全国平均である約1.9億円に対し、Green Earth Instituteの生涯収入はおよそ2.42億円と推定されます。

| 年 | 平均年収 |

|---|---|

| 2020 | 591万円 |

| 2021 | 653万円 |

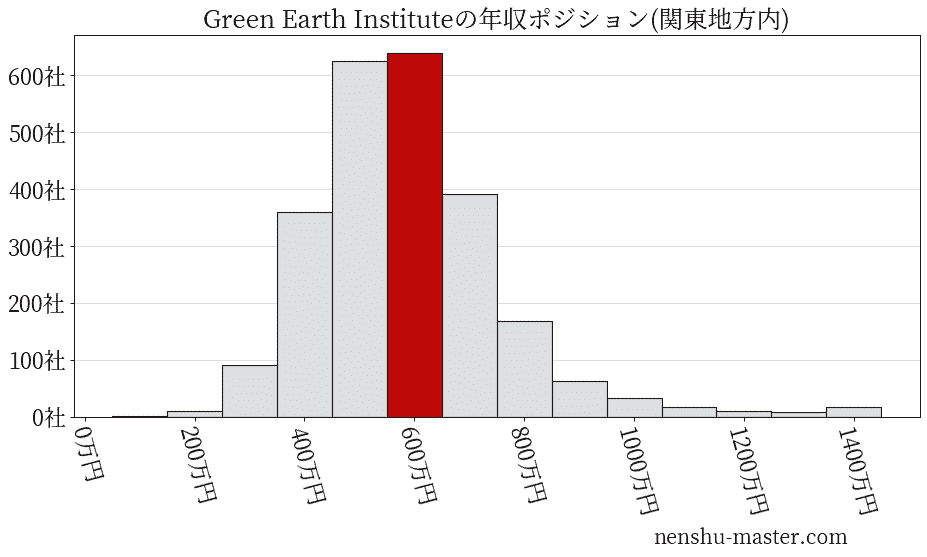

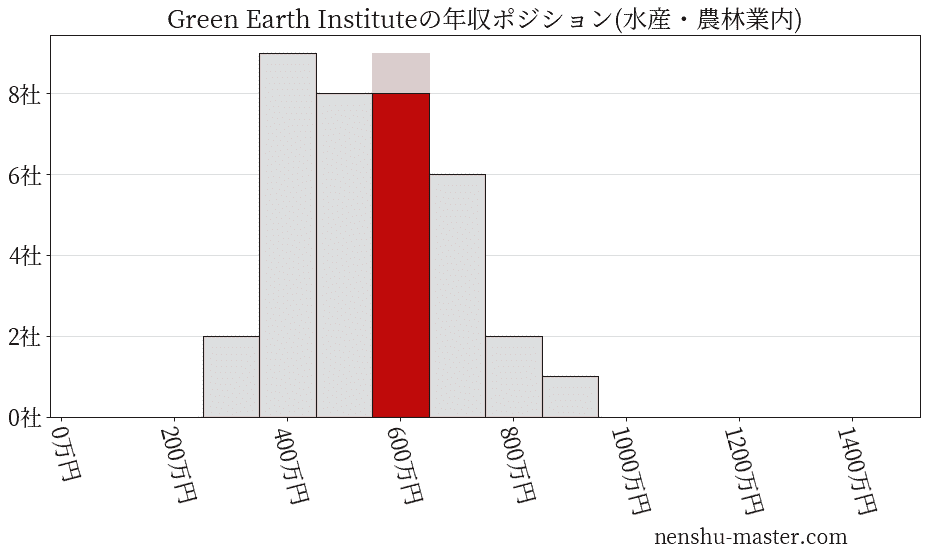

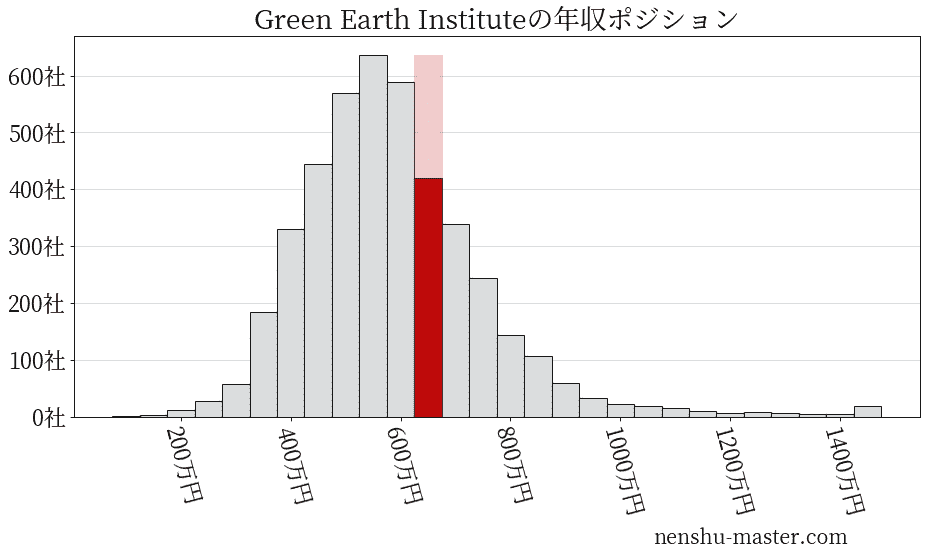

平均年収と社数のヒストグラム上ではGreen Earth Instituteは赤色の箇所に位置しています。 年収ランキングではGreen Earth Instituteは1702位(全4687社)で、年収偏差値は59.4でした。

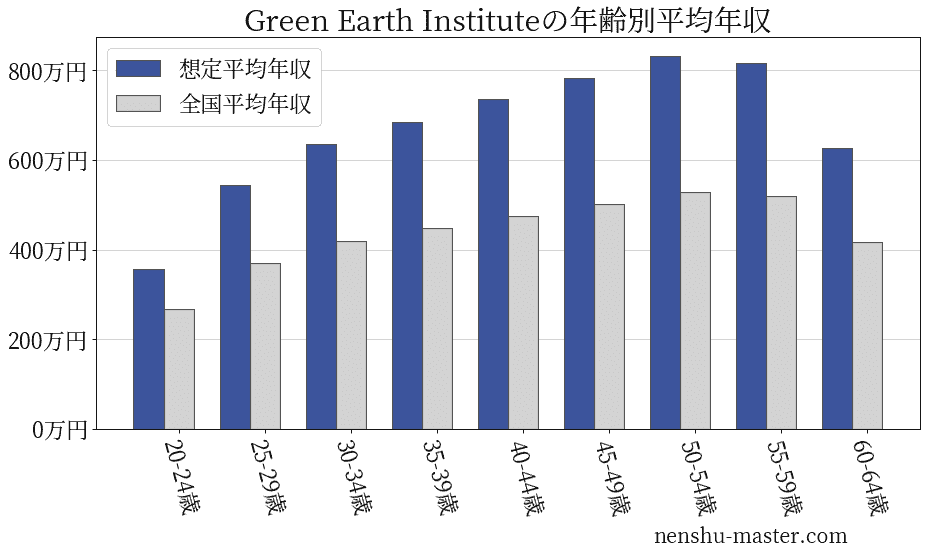

Green Earth Instituteの年齢別年収

| 年齢 | 想定平均年収 | 月額給与 |

|---|---|---|

| 20-24歳 | 357万円 | 27万円 |

| 25-29歳 | 544万円 | 42万円 |

| 30-34歳 | 635万円 | 49万円 |

| 35-39歳 | 686万円 | 53万円 |

| 40-44歳 | 736万円 | 57万円 |

| 45-49歳 | 784万円 | 60万円 |

| 50-54歳 | 832万円 | 64万円 |

| 55-59歳 | 816万円 | 63万円 |

| 60-64歳 | 628万円 | 48万円 |

Green Earth Instituteの賞与・ボーナス

| 年 | 平均賞与額 |

|---|---|

| 2020 | 79万円 |

| 2021 | 87万円 |

Green Earth Instituteの業種・地域

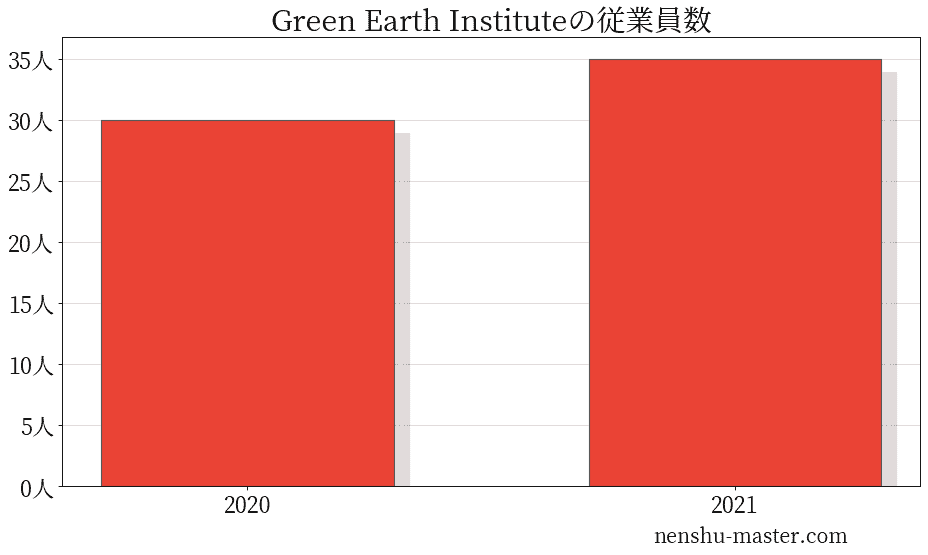

Green Earth Instituteの従業員数は35人

| 年 | 従業員数 |

|---|---|

| 2020 | 30人 |

| 2021 | 35人 |

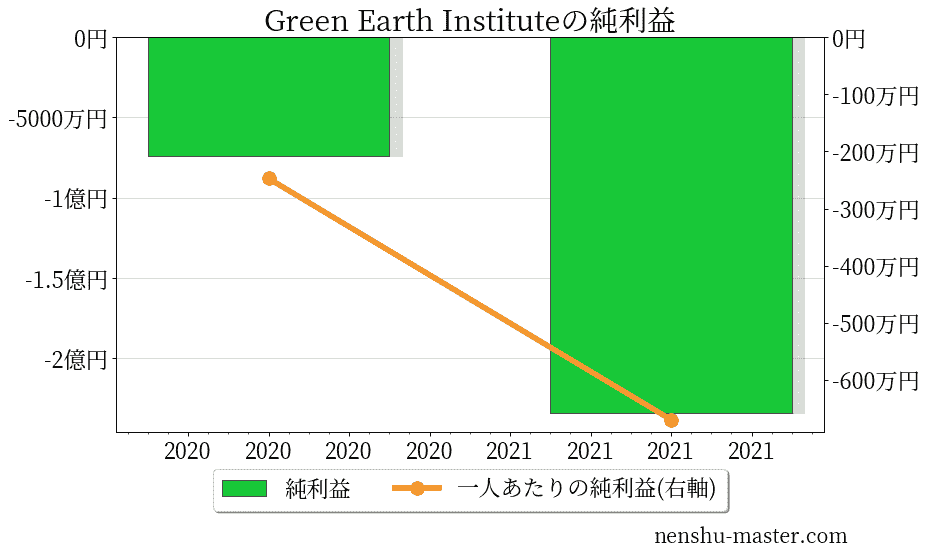

Green Earth Instituteの売上、純利益

【広告】Green Earth Instituteに転職するには?

転職サイトはサイトごとに特色があり、2〜3サイトを登録してそれぞれの良い部分を利用するのが賢い利用方法です。年収マスターイチオシのサイトを紹介します。

JACリクルートメント

「JACリクルートメント」はハイクラスな転職案件を多数持っており、市場価値の高い応募者におすすめのサイトです。 内資系の高額案件はもちろん、JACリクルートメントはイギリスやシンガポールでも展開しており、そのつながりを活かした外資系案件も多数あります。

他の転職サイトでは一気に大量の案件を提示されることがありどれを選べばわからないということが起こりますが、JACリクルートメントではそのようなことはありません。 ひとりの応募者につき複数のエージェントが担当し、選りすぐりの案件を紹介してくれるためマッチ度が高い仕事に出会えます。

ハイクラス案件をメインで扱うJACリクルートメントのみでしか得られない案件情報も多数あります。 上昇志向があり、現在のポジションからステップアップしてよりハイキャリアを目指す方にはイチオシのサイトです。

ランスタッド

「ランスタッド」は敏腕コンサルタントが専任で案件紹介をしてくれる転職サイトです。 ランスタッドのエージェントは評判が良く、最近人気が大きく伸びてきてきています。 よくある転職サイトはエージェントが十分なヒアリングも無くノルマ達成のためにたくさんの案件を紹介してきますが、 ランスタッドはそのようなことはありません。

ランスタッドは少数精鋭のコンサルタントで運営されており、現状のスキルや今後構築したいキャリアなどを入念にヒアリングした上で案件紹介をしてくれます。 特に20代後半から30代の転職に力を入れており、応募者にマッチした案件を紹介してくれます。

そのため案件の質も高く、JACリクルートメントと同様に高年収案件に強い印象です。800万円や1200万円を超える案件も多数あり、 ハイキャリアを目指す方には心強いパートナーです。ランスタッドのみでしか公開されてない案件もかなり多いので、 一度無料登録して相談してみることをオススメします。

参考書籍

Green Earth Instituteの歴史

| 2011年9月 | Green Earth Institute株式会社を設立。(資本金:10,000千円) |

| 2018年10月 | ライセンシーにおいてバリンの製造販売を開始。 |

| 2021年12月 | 東京証券取引所マザーズに上場。 |

| 2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、マザーズ市場からグロース市場へ移行。 |

Green Earth Instituteの類似企業

Green Earth Instituteと平均年収が近い企業

Green Earth Instituteと売上高が近い企業

| 企業名 | 売上高 |

|---|---|

| オウチーノ | 6.38億円 |

| Institution for a Global Society | 6.68億円 |

| トラストHD | 5.07億円 |

| JMAHD | 6.52億円 |

| ホープ | 4.75億円 |

| 極楽湯HD | 5.67億円 |

| sMedio | 6.34億円 |

| 音通 | 5.39億円 |

| 四日市カンツリー倶楽部 | 4.99億円 |

| エーアイ | 6.34億円 |